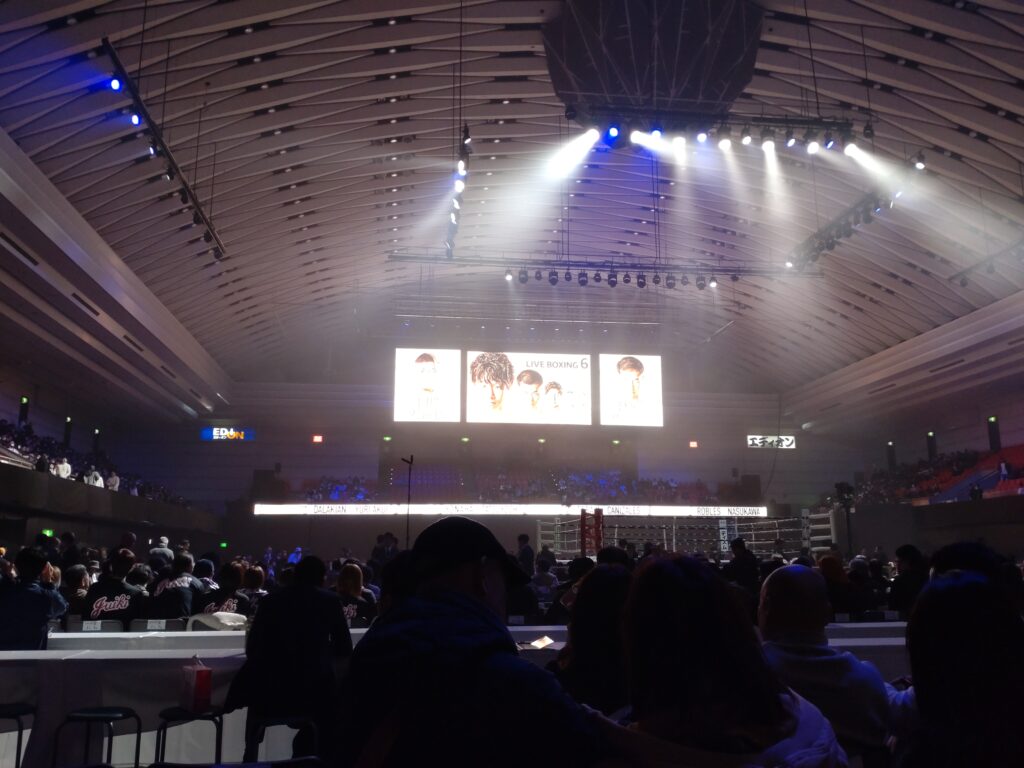

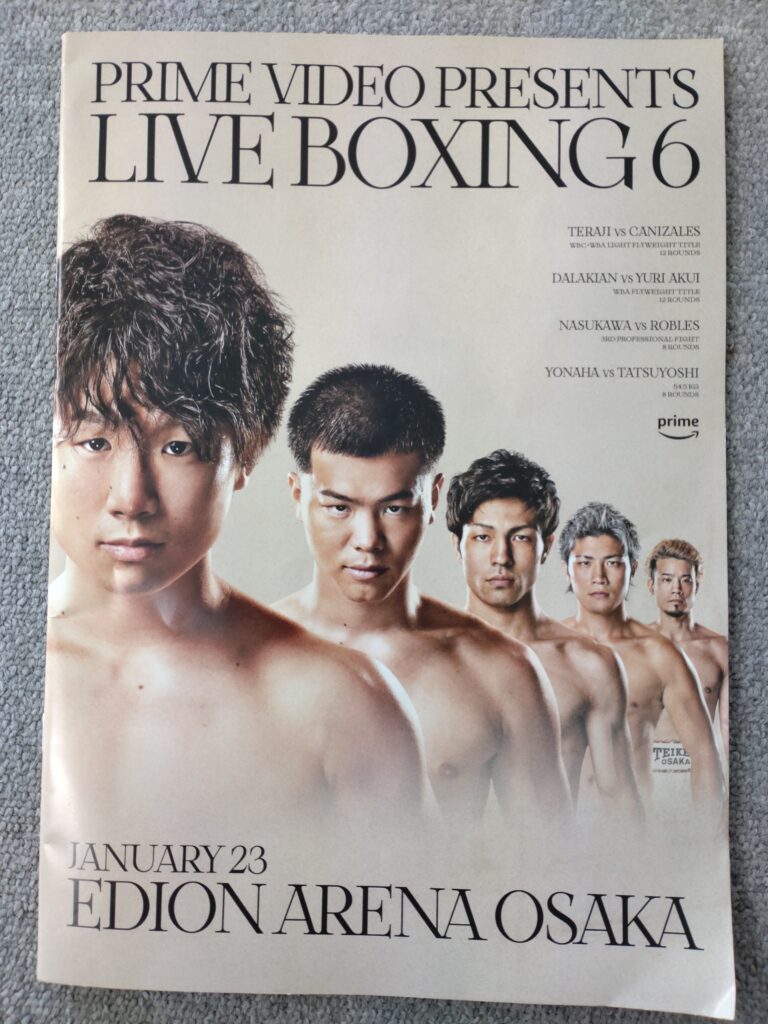

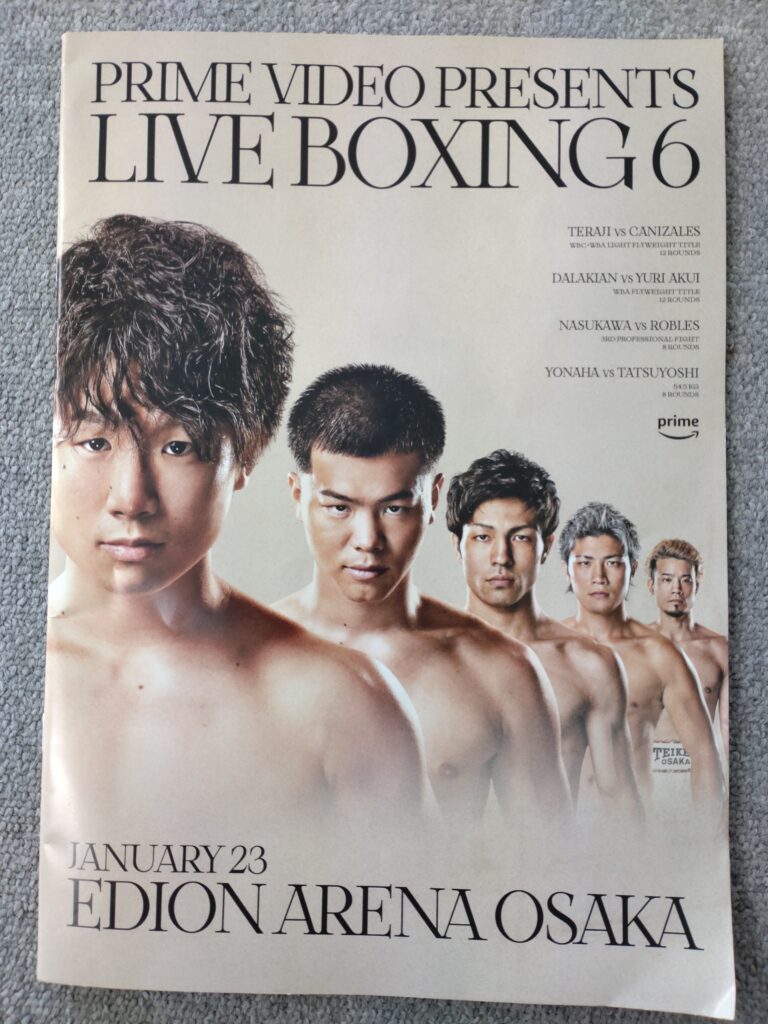

1月23日、ボクシングのWBA&WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦が23日、エディオンアリーナ大阪で行われました。

団体統一王者の寺地拳四朗(てらじ けんしろう)選手が元WBA正規王者でWBA1位&WBC2位のカルロス・カニサレス(ベネズエラ)と対戦しました。結果は2-0の判定勝ちで防衛に成功しました。

実は寺地チャンピオンは私の後輩にあたる選手です。

とは言っても私が指導したのでもなんでもないのですが。

ただ彼の学生時代にコンディショニングで大学に行っていました。

あの時の彼がこんなにすごい選手になってくれてうれしい限りです。

写真一番左が寺地選手です。

写真一番左が寺地選手です。

ここ数年、世界タイトル戦でも地上波で放送されなくなりました。

そのせいもあってか実績の割には世間的には知名度は高くないです。

あと、井上尚弥選手のようなモンスター急に強い選手が同じ時代に活躍していることも影響しているかもしれません。

この日勝ったことで世界戦の勝利数が14になり、あの具志堅用高さんに並び日本歴代3位になりました。

これを聞くと結構すごいことが分かるかもしれませんね。

皆様、よかったら寺地拳四郎選手を応援してあげて下さいね。

2024.1.25

やった寺地拳四朗を確認する

鍼灸講習会 定期開催による「 学ぶ→ 実践→ さらに学ぶ 」のサイクルで知識・技術習得!

関西実技講習会

痛みはどのように出現するのか? 自律神経とは? 内臓疾患に対する鍼灸治療はどのように行えばよいのか?

鍼をすると体にどのような反射が起こるのか?など、毎回テーマを変えながら、2か月に1回、講習会を開催しています。「鍼灸治療を解剖学的・生理学的に紐解いていく」そんな講習会です。午前は講義・午後は実技の2本立てで、実技は習得レベルに合わせて指導するので、初めての方や学生さんも安心してご参加いただけます。

【2024年度 日程と各テーマ】

第1回 1月21日(日) 反応点とは(総論)

第2回 3月10日(日) 不妊と反応点治療(生殖器系)

第3回 5月12日(日) 胃腸炎と反応点治療(消化器系)

第4回 7月21日(日) 心不全と反応点治療(循環器系)

第5回 9月 8日(日) 平衡感覚・聴覚障害と反応点治療(耳鼻科系)

第6回 11月10日(日) 風邪症候群と反応点治療(呼吸器系)

<午前> 10:00~11:30 反応点治療の概論・各テーマ別の「講義」

<午後> 13:00~16:00 反応点治療の「実技」

【会場】<午前> 灘区文化センター(神戸市立六甲道勤労市民センター:JR六甲道駅 南接)会議室

(神戸市灘区深田町4丁目1番39号(メイン六甲Aビル4・5階))

<午後> ミントはり灸院 (JR六甲道駅より徒歩3分・神戸市灘区森後町3丁目1-5-201号)

【対象者】 鍼灸師・鍼灸学校の学生

【参加費】 鍼灸師 7,000円 / 学生 5,000円 (午前+午後 1回分の金額です。当日会場にてお支払い下さい)

【持ち物】 鍼灸道具(普段使っているもの)・スリッパ・筆記用具。

服装は自由、ラフな格好で結構です。

【お申し込み】 右のQRコードか、以下のURLよりお申込みをお願いいたします。

https://forms.gle/ad6NLHc9sW7S243z7

反応点治療研究会のホームページからもお申込みいただけます。

午前の講義のみ オンライン受講も可能です

申込者は、1か月限定でアーカイブ視聴も可能です。当日参加が無理な方も、録画を後でご覧頂けます。

反応点治療を知りたい方、会場での参加が難しい方、日時の都合が合わない方、1月はオンライン講習費無料

下記サイトURLよりお申し込みください。

【オンライン講習費】 鍼灸師2,000円 / 学生1,000円

【お申し込み先】 https://hannouten.peatix.com/

2024.1.6

反応点治療研究会講習会のお知らせを確認する

また痛くなってきたから治療に行こう。

しばらく我慢して治らなかったら鍼灸に行こう

こんな方感じの方もいらっしゃるはずです。

当院も最初は、痛みや辛さで来られる方も結構おられます。

ここでご提案です。

「もう少し欲を出してみませんか」

・痛みや辛さが出ないようにしておこう

・定期的に身体のメンテナンスをしながら元気に過ごそう

・大事な旅行があるから、いいコンディションにしておこう

・常に元気でいたい

こんな風に考えていきたいものですね。

もしまだ鍼灸を経験したことない方も、経験者も、はり、きゅうで健康づくりをはじめませんか。

反応点は体からのメッセージ(SOS)だと私は思います。

身体からのSOSに早めに対処していきましょう。

そうすることで健康づくり、健康管理につなげていけると思います。

あなたがいつも、いい顔でいることが一番大切だと思います。

2023.12.19

健康づくりをしようを確認する

冬場の炬燵は二人の物。

私たち夫婦の事ではなく、サチ♀とフク♂の物です。

炬燵の天板が程よく温まっています。

布団をまくってその上でスヤスヤ眠るフク。

炬燵の中のベッドで眠るサチ。

向かって左奥がサチのお気に入りスポット。

しかし、フクもそこがお気に入りなのでたまに争いが起こります。

どっちかが右奥でもええんちゃうの・・・

左奥で仲良くくっついて寝ていることもあります。

今回の写真は冬場に結構ある日常です。

フクが上、サチが下です。

時々驚くのがこのような光景。

シンクロしています。

見えていないのに同じ体制ってすごいな。

きょうだいだからかな。

寝顔を見るだけでも癒されます。

2024.12.19

シンクロしていますを確認する

今年も、あと1か月になりましたね。

気忙しくなるこの時期、体の事を大切にしていきましょう。

「年内に○○をすませておかないといけない」

「今年中に△△を仕上げないといけない」

「年内に☆☆の仕事を片付けないといけない」

そんな強迫観念というか本当にやらないといけないんでしょうけど、そんな感覚に囚われてしまいますね。

本当はそこまで年末年始を意識しない方が楽なんでしょうけどね。

まあ、完璧を目指さずに、ほどほどにしていきましょう。

冒頭でも言ったようにケガ、病気に気をつけて過ごしましょう。

さてお知らせです。

年内の営業は以下の通りです。

12月29日(木)17時まで

年始は以下の通りです。

1月5日(金)から通常営業

できるだけ計画的に予定を組んで早めにご予約下さいね。

2023.12.1

年末年始の営業日についてを確認する

鍼灸で不妊症が良くなるのか?

気になりますね。

回答は

「妊娠しやすい体づくりをお手伝いします」

です。

なんだか微妙な表現ですね。

しかし断定的なことも言えません。

それでも今までの経験の中で役に立っている実感があります。

いろんな情報があると思いますが、是非とも子宝鍼灸もご検討下さい。

大切なのは、環境づくりです。

そして管理していくことです。

手間は少しかかってしまいますがコツコツ継続することが重要です。

魔法のはないのです。

魔法のようなことがあってもそう見えただけでしょう。

先日当院の患者さんからいい報告もありました。

いつもいい報告を受けるのはうれしいものです。

病院の先生、ご自身の努力、周囲のサポート等全ての力の結集です。

今後も多くの方からいい報告が聞けるのを楽しみにしています。

2023.11.29

不妊症に鍼灸を確認する

うちのサチ♀とフク♂は兄妹です。

五つ子位だったようです。

他の兄弟たちは野良時代に事故等で天国に行ったと聞きました。

残って鳴いていたのがこの二人(二匹)です。

母猫がこの子達を育てていたようですが、保護されたとのことです。

下は保護していただいた方が野良時代に撮影した写真です。

当時この写真で一目ぼれしました。

そして次は最近の写真です。

仲良くしています。

しかしフクがしつこくかまい過ぎたときなんかはサチが怒ってケンカになることもあります。

基本は仲良しですが、時々ケンカしていますね。

2023.11.28

仲良し!を確認する

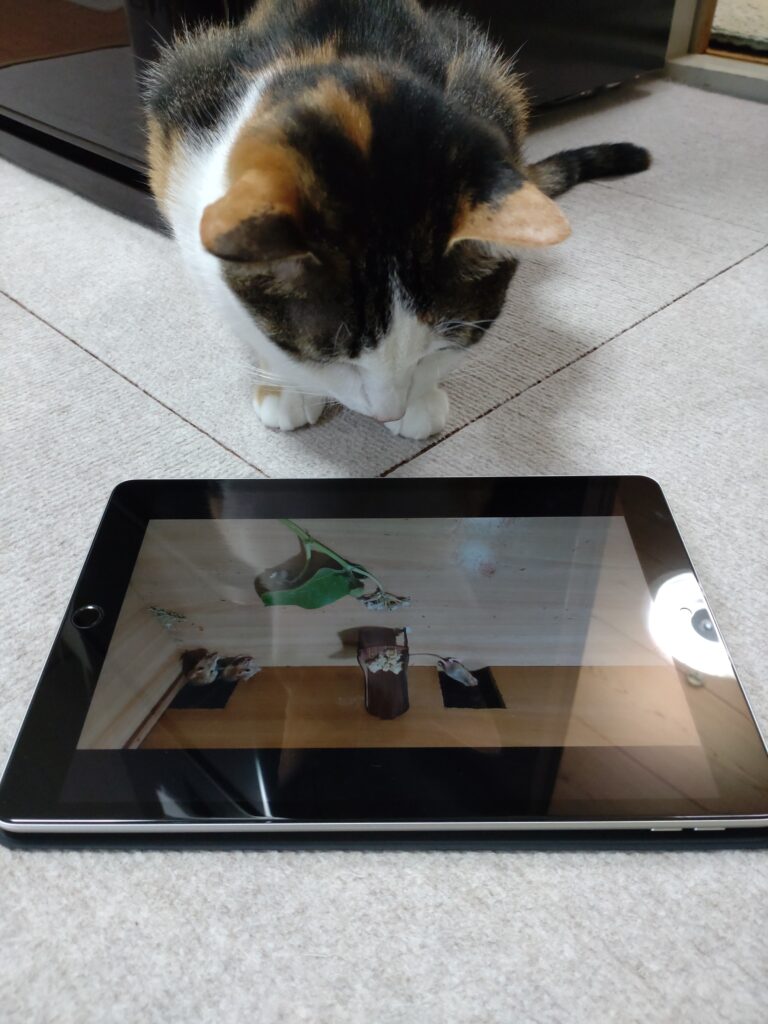

少し前にフク♂がおもちゃで遊ぶ姿をアップしました。

同じおもちゃでサチ♀も遊んでいました。

フクに比べると少しおとなしめに遊んでいます。

次の写真もおとなしめですね。

じっくりとタブレット内のねずみを見ています。

フクよりはおしとやかだと思います。

女の子ですから (=^・^=)

しかし、やるときはやる子です。

スリッパが遠くに移動している時やカーペットがはがれている時は大概サチの犯行です。

少々のいたずらもサチとフクがご機嫌ならいいかと言いながら微笑んでいます。

2023.11.13

わたしもこれで遊ぼう!を確認する

今回の話は少し前の「何もしてないのになあ」の続編のような内容です。

本人は何もしていないつもりでも結構筋肉に負荷がかかることがあります。

力を込めて行う作業は要注意です。

これは痛みだけでなく、しびれにも当てはまるのです。

一説によると、しびれは血流障害が原因だとされています。

他にも神経障害によってしびれを起こすとも言われています。

でも本当にそうなのでしょうか。

正座の場合、足を崩して血流が確保されてもしばらくしびれを感は続きます。

また、神経障害とはマヒのことを指すと私は考えています。

つまり血流障害や神経障害が原因とする説には納得できない部分があるということです。

実はこのしびれがどのようにして起きているかということは完全には解明されていないのです。

私はしびれの場合には筋肉の緊張に着目しています。

この緊張が皮膚や皮下組織に影響を及ぼし、この部分の神経のアンテナを継続的に刺激することが原因と考えています。

つまり、皮膚や筋膜の突っ張りが続くとしびれ感につながるということです。

繰り返しになりますが窓ふきや草むしりに要注意です。

当院ではその他高圧洗浄機を扱った後にしびれ感を訴えた方もいらっしゃいました。

力を込める作業は無理なくおこないましょう!

2023.10.26

しびれるって何なのかを確認する

今回はフク♂です。

子供の頃ほどおもちゃで遊ばなくなりました。

最近では定番のもの以外には興味も示しにくくなりました。

そんな中でも、まずまずの反応があった時のワンシーンです。

妻が調達してきた魚型のおもちゃです。

興味を示しているところです。

「なんやろこれ!」

観察の結果手を出してみることにしました。

「おい こら お前は何なんや」

方針が決定しました。

攻撃です!

「おりゃ!!」

2023.10.17

新しいおもちゃを確認する

おすすめコンテンツ